近日,世界科学技术-中医药现代化杂志发表由武当特色中药研究湖北省重点实验室汪选斌团队和澳门大学中华医药研究院中药质量研究国家重点实验室陆金健团队共同撰写的专家述评--《中药药理规范研究的思考》(汪选斌*,陆金健.世界科学技术-中医药现代化,2019,21(09):1846-1854.)。首次引入“中药药理规范研究的DNA模型(Fig 1)”。该论文汪选斌为通讯作者,陆金健为联合作者。该论文得到了上海中医药大学徐宏喜首席教授、香港大学冯奕斌教授和云南中医药大学林青教授的指导。本课题获武当特色中药研究湖北省重点实验室开放课题(WD2018002)资助。

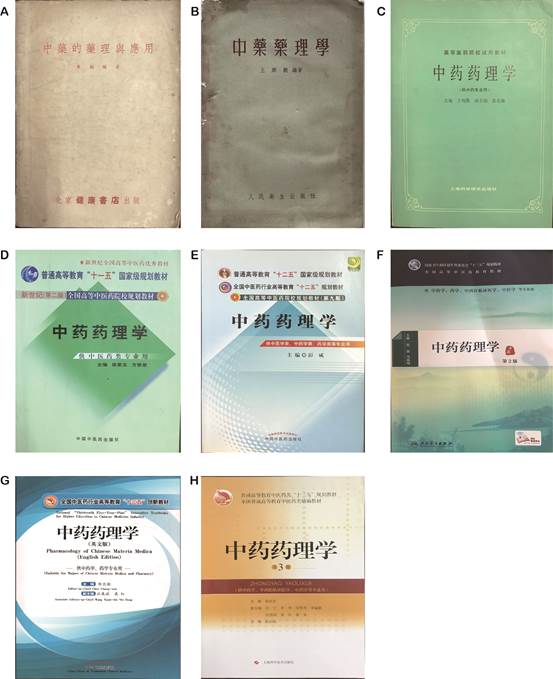

用现代科学技术与方法对中药的药效、活性成分及作用机制进行研究始于上世纪20年代,从最初采用经典的植物化学模式对单味药进行研究,逐渐拓展到对药性理论、中药复方、配伍规律、治法治则及中医药理论的探讨,希望揭示中医药防治疾病的科学内涵,实现指导临床合理安全用药、发现新药、丰富和发展中医药理论的作用。近一个世纪以来,中药药理研究在理论、方法和技术上不规范,虽然取得了重要进展和大量研究成果(Fig 2),但也存在许多亟待解决的科学问题。本文试通过系统地梳理中药药理研究的成功经验和存在的问题,首次提出了中药药理规范研究的DNA模型。

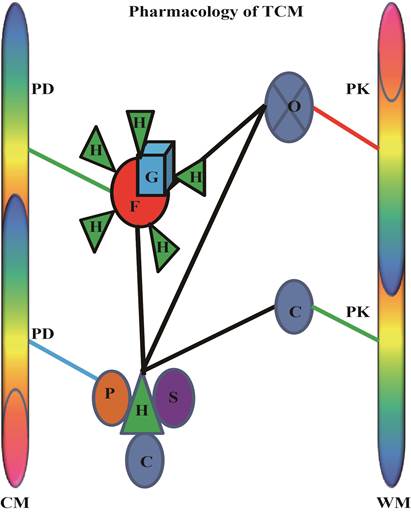

DNA模型认为(Fig 1),中西医理论类似于“DNA双链”中的各自一条,互不相交,但有“碱基”相连。这些碱基可以包含一切现代相关的科学技术如:药理学、药剂学、中药化学、天然药物化学、生命科学,乃至考古学、人类学、物理学、化学等等。就中药药理学研究的DNA模型而言,中医理论(CM)、西医理论(WM)分别代表“DNA双链”,这些“碱基”不是A-T和C-G ,而是中药药理学的“H-C”和“F-O”。H、F分别代表单个药材(herb)和复方(formula),其研究方法会有不同。中药单味药H和复方F的药理学研究分为中药药动学(PKCM)和中药药效学(PDCM)。中药药动学采用现代科技研究方法,探讨机体对中药的化合物、组分的作用规律;中药药效学则主要在中医药理论指导下,考察药性、功效、物质基础对药效的影响。PK和PD可以结合起来研究。单个药材(H)周围的S、P、C为其属性,分别代表基源 (source)、药性与功效 (property)、活性成分(compound),提示单个药材的规范研究主要考虑植物化学模式,通过解析活性成分来开展药理活性研究。对于中药复方(F)的规范研究,由于它是有多个单味药材(H)组成,它的活性体现为活性成分群、靶点群、功能效应群(G),所以,其研究模式除拆方为单味药进行药理学研究外,主要方法为以组学技术为代表的现代科技研究(O),包括定量药理学、系统生物学、网络药理学、建立合适的疾病模型、配伍,甚至未来的人工智能等等。中药药理学研究DNA模型的比喻,为中西医兼容的理解提供了新的思路。

Figure 1 中药药理学规范研究的DNA模型。

Figure 2 部分不同时期的中药药理学代表性教材、专著。截止2019年8月,有关中药药理学的教材有114种(版次)(百链云图书馆,检索策略:图书/“标题:中药药理学” /中文检索)。本文选取了各个主要出版社的最早著作及高校教材。A.朱颜著《中药的药理与应用》(1954);B.王筠默著《中药药理学》(1954);C.王筠默主编《中药药理学》(1985);D.侯家玉、方泰惠主编《中药药理学》(2007);E.彭成主编《中药药理学》(2012);F.陆茵、马越鸣主编《中药药理学》(2016);G.陈长勋主编《中药药理学》英文版(2017)(我校汪选斌为副主编);H.徐宏喜主编《中药药理学》(2018)(我校汪选斌为副主编)。